- · 《国土资源信息化》期刊[06/30]

- · 国土资源信息化版面费是[06/30]

- · 《国土资源信息化》投稿[06/30]

苏州:守护“绿色古董” 让历史文脉“枝繁叶茂(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:一棵古柏、紫藤见证了苏州古城的千年文脉,行走苏州城乡,诸多历史故事也都与古树有着千丝万缕的联系,背后也有着感人的“护树”故事。 在相城区

一棵古柏、紫藤见证了苏州古城的千年文脉,行走苏州城乡,诸多历史故事也都与古树有着千丝万缕的联系,背后也有着感人的“护树”故事。

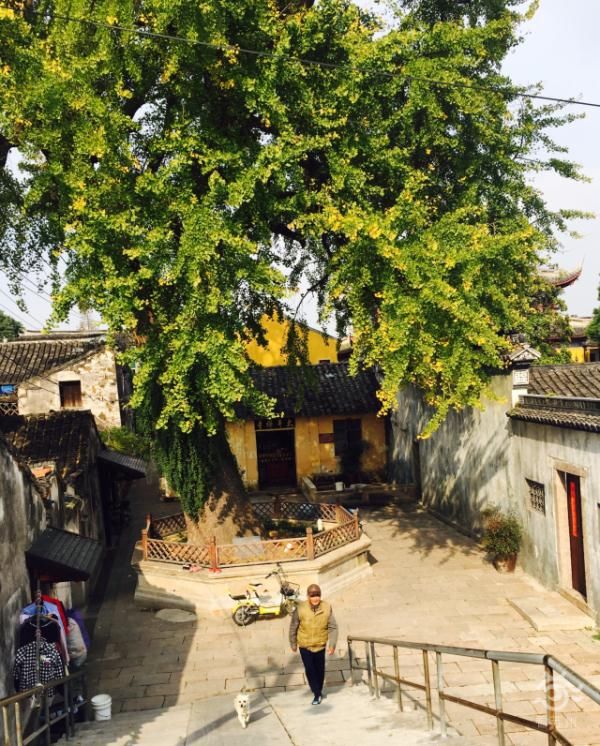

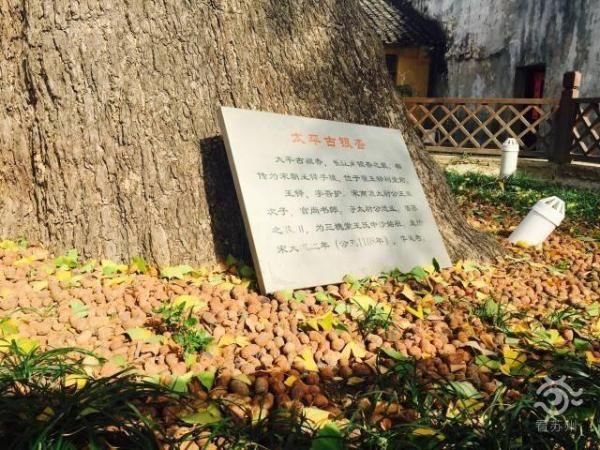

在相城区太平北浜北岸利民桥头,有一棵900多岁的古银杏树。

这棵古银杏树下总有一位八旬老翁王振昌的身影,每天早饭后,迎着阳光,站在古银杏树下眯着眼享受眼前的美好。

王振昌是宋太尉王皋第29世孙,抗金英雄宋太尉王皋南渡后在太平定居、归隐,并长眠于此。

据《三沙王氏宗谱》记载:王皋次子王铎,效仿祖先“三槐堂”前植槐树的故事,在“王氏宗祠”前种植了两棵银杏,其中一棵枯死,另一棵枝叶茂盛,存活下的就是这棵古银杏。

从那时起,王氏祖祖辈辈就守在这棵古银杏旁,“这棵古银树900多岁了,我小时候就常和小伙伴在树下玩耍,踩踩它粗壮的树根。”对于王振昌来说,这棵古银杏就是根基和历史的见证。他这一生除了当兵那5年,一直未离开老街,离开过这棵银杏树。

如今,为了保护这棵古银杏,太平街道围起了栅栏,每年定期给它做养护。

老街上不少人都搬到镇上去住,王振昌却很抗拒,他说要守着老屋、守着银杏树。

从历史中走来,古树的年轮即是文化的沉淀。守护好故事,传承好文明,更将为我们叙写崭新故事提供最深沉的滋养。

“公益诉讼+新兴技术”双管齐下

为苏州绿水青山“让路”!

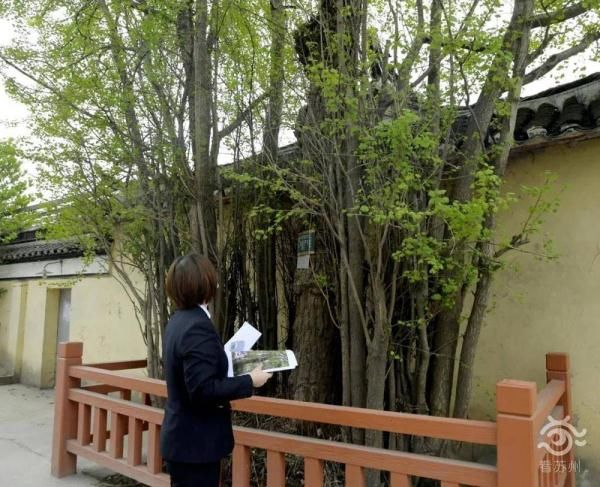

近年来,苏州市一直在开展古树名木抢救复壮试点示范工程,对濒危或生境条件急需改善、生长势衰弱的古树名木抢救复壮。

而古树名木保护也不再局限于传统的形式,一颗颗“绿古董”的背后,是一群守护人的创新和探索: 公益诉讼“对症下药”,高新技术赋能“古树保护”……

今年4月初,江苏省太仓市浮桥镇某村落里传来了一条好消息:56棵古树名木“救活”了,还拥有了可以“扫码”的“身份证”,可动态监测的“智慧系统”,还有“量身打造”的复壮和保护方案…

时间回到2020年夏天,太仓市检察院公益诉讼检察官沈建新路过浮桥镇某村落时,发现工人们正在对一棵有410年历史的古银杏树进行抢救性保护。沈建新不禁想,怎么利用检察职能,为古树名木保护做点什么?

为改善古树名木保护现状,沈建新和同事们对全市范围内56棵古树名木保护管理情况进行实地调查,并向市自然资源和规划局制发诉前检察建议。

古树名木公益诉讼调查

随后,太仓市自然资源和规划局林业部门第一时间成立整改工作小组,展开“抢救工作”,补充营养液、开辟排水孔、设置围栏保护……常规管理手段以外,值得一提的是,他们还结合实地勘察情况,在太仓市国土资源“一张图”上标注好每棵古树的具体位置,确保在土地出让、城市建设中做到合理避让,打造动态监测的“智慧系统”,做到实时监测。

“公益诉讼+新兴技术”双管齐下,为百年古树撑起一把强有力的“保护伞”。最新数据显示,截止到今年12月, 据介绍,苏州古城区古树名木有986株,其中一级古树176株,二级古树781株,后备古树29株,全市农村范围内古树名木1370株,其中一级(500年以上)172株,二级(300-499年)160株,三级(100-299年)1038株;后备资源株。

公益诉讼“回头看”行动

如今,苏州的大街小巷里,已经复壮的古树郁郁葱葱,“绿古董”们再次显出勃勃生机。2022年是苏州获批国家历史文化名城40周年,未来,苏州如何讲好古树保护故事,持续擦亮“绿色名片”?

苏州市林业站副站长唐建告诉看苏州记者,苏州将根据2022年农村范围内古树名木计划,持续开展古树名木抢救复壮试点示范工程,守护好绿色“活化石”。根据《苏州市古树名木保护管理条例》要求,继续开展古树名木巡查,加强古树名木保护。除此之外,将在吴中区率先探索古树名木信息化、智能化管理,搭建古树名木信息化平台。持续加大古树名木宣传力度,提高市民古树名木保护意识。

在苏州农业职业技术学院园林工程学院党总支书记潘文明看来,古树名木是人与自然共荣共生、生态文明与历史文化交相辉映的最好见证。苏州历来重视古树名木保护,从古树名木普查建档和挂牌保护,再到出台《苏州古树名木保护管理条例》以地方立法形式予以保护,苏州摸清了资源家底,加大了保护力度,让古树生命力更加旺盛。

文章来源:《国土资源信息化》 网址: http://www.gtzyxxhzz.cn/zonghexinwen/2021/1223/583.html

上一篇:中国移动硬核打造5G“护林员”

下一篇:铸造中国“芯”,助力工业无人机发展